Утраченные сокровища

Ничто не вечно на Земле. За миллиарды лет там, где плескались океаны, поднялись горы, на месте лесов раскинулись пустыни. И это естественный порядок вещей.

Но если сокровища природы и истории исчезают при участии человеческих рук – из этого обычно ничего хорошего не получается.

Просто напомнить

За последние сто-двести лет скорбная летопись природных потерь удлинилась просто до неприличия – пропорционально росту технических возможностей человека. Наш Ставропольский район – увы, не исключение.

Несколько раз вырубались реликтовые леса на вершинах Жигулей – ценные породы потом стихийно замещались чернолесьем.

Известковые скалы Могутовой и Яблоновой гор, обточенные прибоем древнего Акчагыльского моря, сегодня изуродованы каменоломнями.

При заполнении котлована Куйбышевского водохранилища в 1950-х годах ушла под воду площадь более 5 тысяч квадратных километров. В том числе в окрестностях Ставрополя погибло 11 тысяч гектаров сосновых лесов. Пропали озера и старицы. Затоплен легендарный полуостров Тунгуз – одно из шести самых больших естественных захоронений животных ледникового периода во всем СССР. 150 тысяч человек лишились своей «малой родины» и переселились в другие места. Это самая огромная экологическая катастрофа для местного культурного и исторического наследия.

В 2010 году сгорела значительная территория леса вокруг Тольятти. В последующие годы поджоги продолжились…

Вместо портрета вождя – какой-то козел

Откуда в Жигулях взялись эти живописные скалы, расположенные примерно на одном уровне? Их можно увидеть на Большой и Малой Бахиловых горах, в Морквашах, на Могутовой горе и горе Верблюд. Почему-то им больше всего досталось от людей в XX веке.

…Пять миллионов лет назад Самарская Лука была цепочкой островов посреди теплого и слабосоленого Акчагыльского моря. Когда море временами мелело, острова сливались в полуостров с причудливыми очертаниями и куполообразными вершинами гор. Морской прибой бился о берега, смывал почву и выламывал куски известняка. Там, где он поработал, до сих пор можно найти округлые камешки – морскую гальку.

Примерно два миллиона лет назад море ушло, а горный массив продолжил свое медленное поднятие. Дальнейшее вы знаете. Наступила эра человека.

Жители и гости города Жигулевска хорошо знают скалистый мыс горы Могутовой, обращенный к поселку Моркваши. На самом краю, над пропастью в 90-е установили гипсовую фигуру то ли козла, то ли оленя. Зверь получился довольно топорным и корявым, но туристы сразу полюбили с ним фотографироваться, а самые деятельные расписывали козла буквами и отбивали рога.

Те, кто бывал на Могутовой, видел, что у ее подножия в беспорядке навалены огромные известковые глыбы. Это след былой катастрофы, когда в геологическую историю Жигулей вмешалась политика.

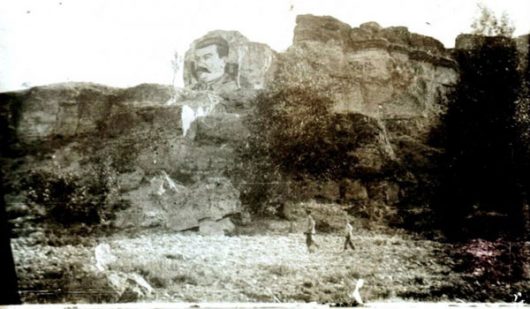

Дело было в 1938 году. Как раз во время разгула политических репрессий. Неизвестно, в чьей голове зародилась мысль увековечить портрет вождя на каменной скале, откуда его могли бы видеть пассажиры судов, проходящих мимо. Но факт: тогдашние партийные руководители идею одобрили.

Сказано – сделано. Именно на Могутовой нашлась подходящая каменная плита, где и был запечатлен всеми узнаваемый усатый профиль.

Кто стал автором этого «шедевра»? Источники выдают противоречивые сведения. По одной версии, портрет писал масляными красками ставропольский художник Николай Карпухин. По другой – Александр Сафронов с товарищами. Как бы то ни было, цель достигнута – портретом мог любоваться всяк проезжающий.

Ситуация изменилась после смерти Сталина. Культ личности был развенчан, и что теперь делать с портретом?

Коммунисты думали недолго. Счищать краску никому и в голову не пришло. Скалу просто взорвали в 1954 году.

Даже рожек не осталось

Каждый уважающий себя местный турист хотя бы раз побывал на горе Верблюд (в четырех километрах от Ширяева). Сидел на берегу Волги у костра, взбирался на плоскую макушку – Балду. Оттуда открывается прекрасный вид на Волгу и окрестности. Но мало кто знает, откуда взялись эти очертания каменного верблюда, лежащего на склоне горы. Нет, это не прибой поработал.

До середины XX урочище называлось Козьи Рожки. Скалу действительно венчали два острых каменных зубца, похожие на рога. В свое время их упоминал знаменитый художник Репин, когда описывал свое путешествие по Волге. Живописные скалы привлекали к себе художников, поэтов и просто восторженных туристов. Их рисовали, фотографировали и описывали в стихах.

В начале XX века бока горы проткнули штольни – предприниматель Ванюшин развернул в окрестностях Ширяева промышленную добычу камня. Она продолжилась и в советский период, особенно интенсивно – в 30-е и послевоенные годы. В это время образуется Жигулевская группа известковых заводов (ЖГИЗ), расположенных у села Ширяево. По выработке стройматериалов это предприятие считалось самым крупным в Восточной России, оно существовало до Великой Отечественной войны и объединяло карьеры Богатырь, Бурлак, Ширяевец и Козьи Рожки.

Во второй половине 40-х годов страна восстанавливала разрушенное хозяйство. Опять был нужен камень для производства цемента, извести, щебня. Карьеры расширялись и углублялись, в том числе и около Ширяева.

Но самое страшное случилось во время строительства Волжской ГЭС. Официальная версия – стремление получить сразу много камня одним махом. То есть взрывом. Неофициальная… Ну, не нравилась партийному руководству эта скала. Уж очень напоминала чёрта. А с суевериями в то время привыкли беспощадно бороться.

…Несколько взрывов – и прекрасная скала была уничтожена. Самое ужасное – камень оказался непригодным для использования, качество не подошло, так что Козьи Рожки погибли напрасно. Обломки так и остались лежать – как немой укор бездумному хозяйствованию и варварскому отношению к природе. Разработка известняка прекратилась только в 1965 году.

Ой, при лужку, при лужке…

Волжской пойме миллионы лет. Миллионами лет формировался ее рельеф, сложенный толщами песка, гальки, суглинков и глины – местами их глубина превышает 100 метров. Разливаясь, Волга затапливала свою долину, застилала ее рыхлыми наносами. Когда в периоды оледенений вода иссякала, река мелела и сильнее врезала, углубляла свое русло. Выше уровня воды формировалась гигантская, местами до 200 метров высотой, ступенька – терраса.

Террас вдоль Волги несколько. На более молодых, новых построены города и поселки, шумят леса. Самая низкая затоплена водохранилищем. Затоплена и прекрасная пойма Волги. Правда, остались ее небольшие лоскутки, и один из них – около Федоровки (бывший поселок Ставропольского района, а ныне микрорайон города Тольятти). Это знаменитые Федоровские луга, прославленные своими древними старицами, полными водной живности. Ценность этого уголка природы ни у кого не вызывала сомнений. Было даже движение в защиту Федоровских стариц с целью придания им статуса памятника природы, но идея угасла.

Известная вам Глафира Витальевна Обедиентова любила эти места и писала о них в своей книге «Из глубины веков»: «Издалека поверхность поймы кажется ровной. А идешь по ней – и на пути все время встречаешь препятствия: водоемы, песчаные валы, всхолмления. На возвышенных участках растет лес, в основном из дуба, вокруг стариц и по берегам проток – ива. На плоской поверхности с плодороднейшими почвами растут пышные луговые травы. Богат и красочен ландшафт пойм».

К слову, автор этих строк в школьные годы тоже принимала активное участие в исследовании экосистем Федоровских лугов. На фото вы как раз видите участников нашей экспедиции 1978 года под руководством учителя биологии Галины Федоровны Живцовой. И второе фото – 30 лет спустя, у того же осокоря.

Вот так и получилось, что никто лесов не рубил, карьеров не ковырял, а памятника природы нет. Ну почти совсем. Только дачные участки. Заливные луга превратились в застроенные.

Как всегда, очень хочется надеяться, что на этом потери закончатся и начнется созидание. Вот, к примеру, в Тольятти уже 14 лет добровольцы высаживают сосны на месте сгоревшего леса. В Хрящевке пытаются остановить обрушение берегов при помощи габионов. И это очень правильно. Но кто восстановит разрушенные горы?

Лидия Любославова, старший научный сотрудник Тольяттинского краеведческого музея