О чудный трезвый мир

1985-й запомнился многим как год начала недоброй памяти антиалкогольной кампании. Усопшего Черненко сменил Горбачев, и 16 мая – через неделю после того как страна всенародно отпраздновала 40-летие победы в Великой Отечественной войне – Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об усилении борьбы с пьянством». Результат известен: искоренить это «уродливое явление», в отличие от миллионов гектаров крымских, молдавских, кубанских и прочих виноградников, не удалось.

Единственный недостаток

Это я сегодня понимаю, как ценно каждое мгновение жизни – той самой, которая, как нас правильно учили классики, «дается один раз». Оценить бы еще вовремя, отбросив юношеский гонор, все те удивительные возможности, которые открывались перед нами, неразумными. Но история, в том числе личная история каждого, не терпит сослагательного наклонения…

«Вся жизнь впереди», как наверняка помнит мое поколение, обнадеживали «Самоцветы». И поднимите руки, кто из нас, молодых и задорных, кровь с молоком, в студенчестве не отрывался по полной, следуя «Доброму совету» Александра Сергеевича:

«Давайте пить и веселиться,

Давайте жизнию играть…»

Студентам начала восьмидесятых было на что зажигать: на 40 рублей обычной, и уж тем паче на 55 – повышенной, стипендии можно было жить припеваючи (и припИваючи тоже). Да и в самом деле, когда еще радоваться жизни, если не в молодости? Ибо, как говаривал жизнелюб, на сей раз Гёте, – «Молодость – единственный недостаток, который быстро проходит»…

Кстати, пушкинские строки про «жизнию играть», почему-то не опубликованные при жизни поэта (может, из-за неполиткорректных слов «пусть чернь слепая суетится, не нам безумной подражать»), мы знали наизусть. Бессмертные строки положил на музыку наш одногруппник Витя Белоусов. Он, как и было предписано в наших дипломах, в итоге – и в отличие от многих из нас – стал Виктором Николаевичем, преподавателем биологии в родном Нижнекамске. Растит абитуриентов для нашей альма-матер – Казанского, теперь уже федерального, университета.

Не только Макс, как мы его звали (так сам представился), – еще несколько ребят и девчонок из нашей группы стали учителями. В отличие от меня, чей путь «к себе» был довольно извилист. И дело даже не в скучнейшем, снотворнейшем (во многом благодаря преподу) предмете «Педагогика», учебник по которому был самым толстым из всех – даже толще нашей профильной «Зоологии беспозвоночных» Догеля. Не оставила сколь-нибудь неприятного осадка и педпрактика, которая была в том же 1985-м – в начале завершающего 5-го курса: в родной школе меня, недавнего золотого медалиста, встретили с распростертыми объятиями.

Как раз в 1985-м появилось время спокойно подумать, чем заняться после универа. В конце 4-го курса сдал экстерном экзамены за 5-й (кроме «самого главного» – «Научного коммунизма»: этот, самый главный «гос», досрочно никак не положено, сказали мне). И пока моя любимая группа сидела на лекциях и отрабатывала лабораторные, я, как в том анекдоте, пропадал в библиотеках.

И давайте будем справедливы к Михал Сергеевичу: в первый год правления на его счету не только дурацкая антиалкогольная кампания. Именно тогда, в предчувствии очередной оттепели, воспряли советские библиофилы. Книги, которые прежде можно было добыть только из-под полы, с приходом Горбачева, хоть и оставались в дефиците, стали доступнее. Правда, чтобы пополнить домашнюю библиотеку, нужно было в условленный день (не помню уже, откуда узнавал, какой именно) вставать, как на рыбалку, часа в три ночи, топать из общаги на Красной Позиции к Чеховскому рынку и занимать очередь.

Ставропольский след

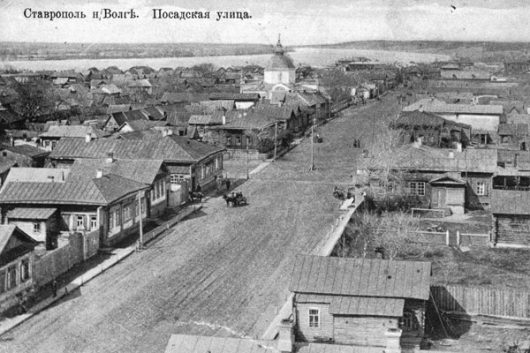

Держу пари: с октября по декабрь 1985 года во всей столице славного Татарстана не найти было более исправного посетителя читальных залов двух крупнейших библиотек: старинной университетской (а КФУ в этом году отпраздновал свое 220-летие) и главной, республиканской. Я вдруг не на шутку увлекся историей Казани и родного Ставрополя-Тольятти. И лишь спустя годы узнал, что в основу книжного фонда последней в свое время составило личное книжное собрание известного библиофила Ивана Второва. Литератор, товарищ выдающегося историка Карамзина, баснописца Крылова, поэтов Жуковского, Дельвига, Баратынского, Рылеева, в конце XVIII века Иван Алексеевич служил в нашем уездном Ставрополе. Здесь и породнился с одним из самых именитых ставропольских дворянских семейств – с Мильковичами.

Нужно сказать, дом Мильковичей в Ставрополе в ту пору считался центром культурной жизни города: у них была своя хоровая капелла, ставились домашние спектакли, в которых участвовали даже военнопленные из наполеоновской армии, следовавшие через Ставрополь по этапу в Симбирск. О гостеприимстве этой ставропольской семьи они даже вспоминали впоследствии в своих мемуарах. Именно у Мильковичей останавливался и император Александр I, в 1824 году (двести лет было в сентябре!) посетивший Ставрополь по пути в Самару…

Именно тогда, обложившись книгами, я впервые узнал, что Тольятти – это не такой уж и молодой город, как нас учили в школе. Да и откуда было знать: в 1970-е краеведение не преподавали, и о том, что город когда-то был на дне морском, знали, пожалуй, только те, кто рос в семьях коренных ставропольчан.

Помню и первые впечатления от этой новости. Вовсе не гордость за современный, напичканный чадящими заводами город, а чувство щемящей жалости об ушедшем и невозвратном маленьком самодостаточном Ставрополе вызвали строки из книги первого начальника Куйбышевгидростроя, генерал-майора Ивана Комзина*.

«В Ставрополе не было ни одной мощеной улицы (неправда – были мостовые, как свидетельствуют ставропольчане**. – Авт.), и при малейшем ветре в воздух поднимались тучи пыли… Узнал, что в городе двадцать четыре тысячи жителей, что большая часть населения занимается рыболовством, что вся промышленность здесь – валяльная артель.

«Заря». В общем-то небогато. Но зато не будет особенно жаль, когда наступит срок и город окажется на дне искусственного моря. А такая судьба ему уже уготована. Городок исчезнет под водой и возродится на новом месте, став краше и богаче прежнего», – в поисках оправдания задачи уничтожить старинный волжский город ради «великих планов» писал Комзин.

Но не зря говорят: всё впрок. Именно этот текст спустя годы «вдохновил» меня назвать свой очередной медиапроект «Столица Жигулей»: так, по версии Комзина, «местные старожилы шутя называли Ставрополь». И действительно, для историко-публицистического сериала названия лучше не придумать. Осенью 2008 года, как и три более ранних проекта***, мой сценарий был одобрен правлением городского благотворительного фонда «Духовное наследие». И, клянусь, фильм бы вышел (и был бы не хуже легендарного сериала «Половина века», который мы начали в свое время на «Лада ТВ»), не случись трагедии: в ноябре был убит председатель фонда – первый всенародно избранный мэр Тольятти, в то время ректор ТГУ Сергей Федорович Жилкин.

Мир еще и тесен

А если вернуться к городу моей юности – конечно, отлично помню, что стало толчком для погружения в «новый чудный мир» (включая святая святых – спецхран) библиотеки Казанского университета.

В ноябре 1985 года в вузовской газете «Ленинец» появилась публикация к 100-летию со дня рождения поэта Велимира Хлебникова. Опять же, я впервые услышал это имя. И пожалуй, впервые узнал, что означает выражение «мир тесен».

Отец Виктора (настоящее имя Хлебникова) преподавал зоологию в Казанском университете и известен как основатель знаменитого Астраханского заповедника. Там же, в Казани, осваивал естественные науки его сын, будущий «председатель земного шара». А тут еще выяснилось, что брат другого моего одногруппника, известный ученый-биолог Юрий Чуйков, работает заместителем директора Астраханского заповедника. Мало того, он большой почитатель творчества Хлебникова и один из создателей музея поэта. Но и это еще не все: именно Юрий Сергеевич в июне того же 1985 года встречал и «катал» по заросшим лотосом протокам волжской поймы моего любимого Джералда Даррелла.

Не секрет, что автор чудесных повестей о детстве на острове Корфу, «Гончих Бафута» и множества других шедевров, которые я взахлеб перечитываю и сегодня, был большой ценитель крепких напитков. Надеюсь, указ Горби не испортил ему впечатлений от нашей хлебосольной страны.

Сергей Мельник

_______________

* И.В. Комзин. Я верю в мечту / М.: Политиздат, 1973.

** Как Ставрополь записали в колхоз // Ставрополь-на-Волге. – 2022. – 18 янв.

*** Балашов Виктор Сергеевич. Избранное: Дневники, письма, повести и рассказы / сост. С.Г. Мельник. – Тольятти: Фонд «Духовное наследие», 2002;

Ставрополь на Волге и его окрестности в воспоминаниях и документах / Авт.-сост. В.А. Казакова, С.Г. Мельник. – Тольятти: ГМК «Наследие», 2004;

Сергей Мельник. Улицы памяти. – Тольятти: «Этажи-М», Фонд «Духовное наследие», 2005.