Игры – дело серьезное

Одно из лучших воспоминаний детства: летние каникулы, тихий вечер. Наша малолетняя компания собирается на лавочке или просто на траве у забора. Нас человек девять. Идет спор: с какой игры начнем? Прятки, краски, жмурки, выбивалы, кондалы (ударение на О), штандер, догонялки, глухие телефончики? А может, прямо сразу – в «казаки-разбойники»?

Уверена: нынешним младшим школьникам (и даже их родителям) эти слова совершенно незнакомы.

Кто такая «калечина-малечина»?

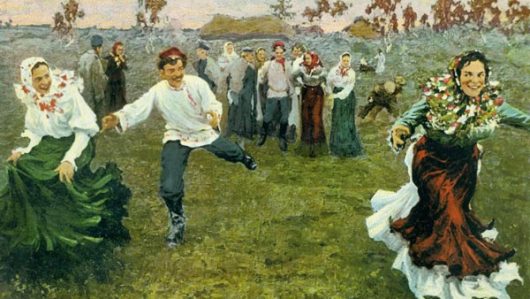

Дети играли в подвижные игры еще десятки тысяч лет назад. Это не просто развлечение, а в первую очередь познание мира, подготовка к взрослой жизни, тренировка тела и ума, а также умение общаться друг с другом. Увы, времена так сильно изменились, что во дворах и на детских площадках сегодня не увидишь ни «казаков», ни «классиков», ни скакалок. Детвора в лучшем случае сидит в телефонах, в худшем – по домам (и в тех же телефонах).

Остались, конечно, велосипеды, качели и футбольные площадки, но огромный пласт народных игр канул в прошлое. И если в штандер или колечко еще можно научиться играть у дедушки или бабушки, то лапта, горелки или бирюльки – это уже чисто музейная история. А жаль! Может, попробуем поиграть в игры наших предков-волжан? Вдруг понравится? Тем более что скоро длинная череда праздничных дней – вот и будет чем заняться.

Начнем от простого к сложному – калечина-малечина!

Для этой игры заранее приготовим длинную палочку с заостренным концом. Если хотите, украсьте ее резьбой или цветными узорами, но можно и ничего не делать. Выберите по жребию «малечину» – то есть первого игрока. Он берет палочку, ставит ее на кончик указательного пальца или на ладонь. Придерживая ее другой рукой, говорит заветные слова:

Калечина-малечина,

Сколько часов до вечера?

Теперь надо отпустить руку и постараться удержать палочку в вертикальном положении как можно дольше. В это время другие участники хором ведут счет. Если палочка потеряет равновесие, малечиной становится другой игрок, тоже выбранный по жребию. Выигрывает тот, кто дольше всех продержит палочку.

Калечина-малечина – очень древняя славянская игра, которая, вероятно, возникла еще в те времена, когда время определяли по солнцу. Известно, что во время сенокоса крестьяне ставили грабли вертикально и по длине их тени проверяли, не пора ли пообедать. А там уже нашлись эквилибристы, которые удивляли соседок балансировкой тех же грабель на ладони.

К слову, у этой игры есть другие уровни: ее можно усложнить, удерживая «калечину» на локте, колене и даже на мыске ноги. А можно прямо на макушке.

Настало время бирюлек

«Это вам не в бирюльки играть» – наверняка вам приходилось слышать это выражение, которое означает: это дело сложное, не для бездельников и косоруких неумех. И вот тут становится обидно, потому что игра в бирюльки как раз требует точности движений и концентрации мыслей.

Собственно, бирюльки – это миниатюрные фигурки, выточенные из дерева. Обычно мастера вытачивали крошечные копии предметов обихода: чашки, миски, самоварчики, кружки и ложки. Участники собирались за столом, на который вываливалась куча бирюлек. Первый игрок, как и в калечине-малечине, выбирался по жребию. Ему давали особый крючок на палочке-ручке. Этим крючком надо было вытащить какую-нибудь фигурку, не задевая остальные. Если это получалось, то счастливчик мог тащить другую – и так до первой неудачи. Если бирюльки шевелились или куча рассыпалась, крючок переходил к другому игроку. Понятно, что такая игра больше всего подходит для плохой погоды, когда наружу выходить не особо хочется. А в хорошую можно поиграть в рыбака и рыбок, иначе говоря – в удочку.

Ловись, ловись, рыбка!

Для этой игры чем больше народу – тем лучше.

Все игроки встают в круг. Выбирается один водящий, который становится в центр. Ему выдают веревку длиной от двух до четырех метров, на конце которой привязан мешочек с песком, опилками или сухим горохом. Это и есть «удочка». Водящий наклоняется и начинает вращать веревочку над полом или землей, стараясь задеть «рыбок» по ногам. Вращать можно в любом направлении, но нельзя поднимать «удочку» выше, чем до щиколотки.

Задача всех игроков – перепрыгнуть через веревку и не быть пойманными. При этом нельзя отходить из круга далее чем на длину веревочки. И конечно, нельзя толкаться и задевать соседа. Пойманная «рыбка» выбывает из игры и переходит на «скамью болельщиков» или в «группу поддержки». Игра продолжается до тех пор, пока в кругу не останется самая ловкая и быстрая «рыбка». Она становится «рыбаком».

Гори, гори ясно!

Впрочем, есть и более надежный способ выбиться из сил и нагулять хороший аппетит – горелки. Исследователи полагают, что эта игра – одна из самых древнейших восточнославянских. Она относится к тем временам, когда самым обычным способом жениться было умыкание невесты.

Играют в горелки от пяти человек и больше, но число игроков обязательно нечетное. И обязательно нужна лужайка, площадка длиной 20-30 метров. Подойдет, впрочем, и просторный спортзал. Выбирают водящего – «горельщика». Остальные делятся на пары (традиционно – парень с девушкой, девочка с мальчиком), берутся за руки и становятся колонной. Впереди, в 3-5 метрах от первой пары, спиной к остальным играющим стоит «горельщик». Все говорят хором нараспев:

Гори, гори ясно,

Чтобы не погасло.

Глянь на небо:

Птички летят,

Колокольчики звенят.

Начиная со слов «глянь на небо», «горельщик» смотрит вверх. В это время последняя пара разъединяет руки, и один игрок идет справа, другой слева вдоль колонны вперед. Почти поравнявшись с «горельщиком», ждут последнего слова «звенят» и после него бросаются бежать вперед мимо «горельщика». Он гонится за любым из них и старается поймать (достаточно только коснуться рукой) прежде, чем они снова возьмутся за руки. Кого «горельщик» поймает, с тем и становится парой впереди всей вереницы. А водит игрок, оставшийся один.

Шпага и кольцо

В то время как крестьянские дети и молодежь без устали гоняли в горелки, для девушек привилегированных классов такие занятия, мягко выражаясь, не поощрялись. Пожалуй, единственная игра, где знатной даме можно было вволю побегать и попрыгать, – это серсо.

«Давай играть с тобой в серсо, –

Сказала Нина Галочке. –

Я брошу в небо колесо –

Поймай его на палочку».

К сожалению, не знаю автора этих строк из старой детской книжки, но суть игры они передают коротко и точно: два игрока перекидывают друг другу легкий обруч, пользуясь деревянными стержнями.

Есть легенда, что игра в серсо появилась во Франции, когда некая маркиза, узнав об измене мужа, дождалась его возвращения в поместье и прямо из окна выбросила свое обручальное кольцо. Маркиз же, проявив чудеса ловкости, не дал кольцу упасть, поймав его на кончик своей шпаги. Увиденное так поразило впечатлительную даму, что размолвка была тут же улажена, а брак спасен.

Достоверно тут одно: игра действительно французская («серсо» означает «обруч»), но в России прижилась как родная. Правда, с одним нюансом: она стала обозначать любую игру с накидыванием обручей и колец на стержни и колья. Игра какое-то время бытовала и в советское время, но постепенно надоела и вытеснилась более современными и модными играми.

И напрасно. Где еще не потренировать меткость и координацию движений, как не в набрасывании колец на колышки? Да, это старое развлечение для «веселых стартов» и корпоративов – тоже серсо.

Словом, если хотите напитаться духом старины и показать свою «силушку богатырскую» – дерзайте. В нашем арсенале еще много интересного.

Лидия Любославова, старший научный сотрудник Тольяттинского краеведческого музея