«Ставрополь» не пройдёт

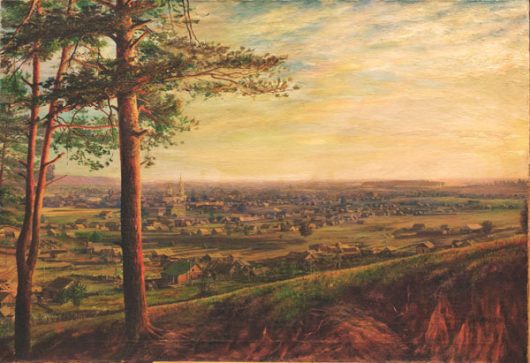

Картина ставропольчанина Виктора Николаевича Кувшинова «Ставрополь на закате».

В 1990 году карта родины заметно ожила: Калинин, Орджоникидзе, Горький снова стали называться по-старому – Тверь, Владикавказ, Нижний Новгород. Если посчитать, к тому времени уже доброй половине российских городов, вернув имя собственное (а согласитесь, оно греет больше, нежели нарицательное), дали толчок к новой жизни. Тольяттинцы же, прожившие к тому времени под чуждым именем четверть века, даже не думали бороться за Ставрополь. Первое обращение группы сторонников за возвращение городу имени, данному при крещении, появится только в следующем, 1991 году. Возможно, определенным стимулом для этого послужил социологический опрос, проведенный в Тольятти в январе 1990-го…

Хоть горшком назови

С осени 1988 года – когда окончательно убедился, что естественнонаучное поприще – не по мне, – я работал в молодежном социологическом центре «Омнибус» при Добровольном объединении молодежи (ДОМ-250) под крышей горкома комсомола. Это была первая в Тольятти организация (если не считать вазовских социологов), которая профессионально, по методике ВЦИОМ, вплотную занялась изучением общественного мнения.

Результаты, полученные в ходе одного из таких опросов, кажутся мне особенно любопытными.

15–16 января 1990 года мы в партнерстве с социологами ИМА-пресс провели опрос по заказу итальянской коммунистической газеты «Унита». В числе прочего спрашивали, знают ли – и что именно знают – жители города, носящего имя Пальмиро Тольятти, о его отношении к Сталину. Двое из трех опрошенных (64,5%) ответили, что не знают. Каждый шестой (16,7%) вообще затруднился ответить, кто такой Тольятти. При этом название города «Тольятти» предпочли оставить 74,9% опрошенных, вернуть «Ставрополь» – 20,8%.

Результаты опроса я опубликовал спустя год (поскольку выборка была большая, обработка заняла время) в очень популярном в то время «Молодежном акценте»*…

Казалось бы, всё можно было объяснить. Достаточно поднять подшивки того же «МА». По результатам наших опросов, которые регулярно и эксклюзивно публиковались в этой газете, и у «простых» людей, и депутатов городского совета (кто помнит, в первый демократически избранный горсовет, выборы в который прошли 4 марта 1990 года, входили более двухсот депутатов) были «заботы поважнее».

Судя по данным соцопросов той поры, в начале 1990 года тольяттинцы не очень-то верили в улучшение состояния экономики в стране (безоговорочно рассчитывали на это только 21,2 процента опрошенных). От нового горсовета горожане ожидали решения вышедших на первый план экологической (83,9%) и продовольственной (58,9%) проблем. Чтобы добиться решительных перемен в стране, полагали в свою очередь народные избранники, нужно сократить помощь иностранным государствам (59%), создать земледельцу реальные условия для владения землей и техникой (58%), предоставить союзным республикам экономическую и политическую самостоятельность (56%), обеспечить порядок и законность в стране (55%), провести подлинную экономическую реформу (53%), устранить вмешательство партийного аппарата в дела государства (52%). Каждый третий высказался за необходимость узаконить частное предпринимательство и резко сократить армию и военные расходы.

Процессы обновления в стране, полагали почти две трети респондентов, тормозили в первую очередь нерешительность и непоследовательность правительства в проведении реформ и стремление аппарата любой ценой удержать власть.

Есть такая болезнь – амнезия

В начале 1990-х академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв в письме к городским властям напомнил, что с именем волжского Ставрополя связаны судьбы многих выдающихся россиян и что «переименование фактически уничтожило культурный слой, лишив горожан старых топонимических реалий и превратив их в людей, лишенных исторической памяти, утративших культурные корни».

Конечно, ни тогда, в начале девяностых, ни сегодня осуждать тех, кто делает выбор в пользу «Тольятти», не приходится. Подавляющая часть горожан – люди, приехавшие из разных мест или рожденные уже в Тольятти, а коренных ставропольчан с каждым годом все меньше. Не случайно по итогам референдума 1996 года (из-за недостаточной явки признанного несостоявшимся) за возвращение исконного названия оказалось только 12,2%.

Провести подобный референдум предлагалось еще дважды. Но оба раза эту идею убивали еще на дальних подступах. Последняя попытка была сделана в 2014 году по инициативе самарского краеведа Александра Бусова (инициатора и первого обращения, в 1991 году) и по поручению губернатора Николая Меркушкина. Тогда, на расширенном совещании в тольяттинской городской думе с участием представителей общественности, предложение провести референдум было также отвергнуто.

«Я отрицательно отношусь к (Пальмиро) Тольятти как к ярому экстремисту, как к человеку, на совести которого тысячи загубленных жизней, – писал известный краевед, главный библиограф Самарской областной научной библиотеки Александр Завальный. – Референдум 1996 года – это был просто фарс. Тогдашнее руководство Тольятти не шло ни на какие разговоры по этому вопросу – не было публикаций в газетах о Пальмиро Тольятти, не разрешили показать фильм о его преступлениях. Вот и высказались за возвращение имени так мало горожан. Сейчас процент будет, мне кажется, немногим больше, но шансы того, что на референдуме удастся вернуть название городу, крайне малы»…

Согласно выводам социологов Института географии РАН – авторов ряда исследований, посвященных географическим особенностям формирования города Тольятти**, – даже последующее празднование 260-летия Ставрополя-Тольятти в 1997 году некоторые горожане восприняли как «сознательно пришитый исторический хвост». «Действительно, – резюмируют авторы, – преемственности между Ставрополем, оставшимся на дне водохранилища, и Тольятти, с его заводами, многоэтажными кварталами, институтами, торговыми центрами, нет. Не Ставрополь создал предпосылки для развития Тольятти», – утверждают столичные ученые. Но при этом оговариваются: «И все же обращение к истории места полезно и обоснованно. Ведь благодаря Ставрополю дух истории веет и над кварталами Тольятти…»

Насчет «предпосылок», которые «создал не Ставрополь», с московскими социологами, конечно, можно поспорить. Начать хотя бы с того, что вовсе не в чистом поле жили тысячи вольнонаемных строителей Куйбышевской ГЭС, начиная с 1949-го и по 1955 год (когда закончилось переселение Ставрополя из зоны затопления водохранилищем) – многие квартировали у ставропольчан. А перенесенные «со дна будущего моря» дома заполнили несколько кварталов Центрального района – и многие из них до сих пор живы и здравствуют, хоть и заметно потеснены новостройками.

Дух ли, призрак ли?

И еще одна история меня очень даже занимает.

Ставрополя физически нет, но при этом, если верить действующим сегодня чиновничьим регламентам, он считается объектом госохраны. Согласно «Списку объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории Самарской области», еще в 1988 году решением Куйбышевского облисполкома г. Тольятти (Ставрополь) был причислен к памятникам регионального значения и с тех пор охраняется законом как памятное место. В качестве обоснования приводится неподтвержденная версия того, что семья Ульяновых, в том числе маленький Ильич, летом 1877 года гостила в Ставрополе у младшей сестры матери Софьи Александровны Лавровой (урожд. Бланк) – жены штатного смотрителя Ставропольского уездного училища Осипа Кондратьевича Лаврова.

За последние годы десятки, если не сотни, реальных памятников истории и культуры в Тольятти и окрестностях были лишены «охранной грамоты», а это – не существующее наяву «памятное место» – как-то прочно обосновалось среди одиннадцати оставшихся.

Так что же на самом деле: дух истории веет или всё еще призрак бродит, «призрак коммунизма»?

К слову, сын Осипа Лаврова от первого брака – Сергей Осипович Лавров (16 июня 1844 – 7 сентября 1910) – оставил о себе и в Самарской губернии, и в Ставропольском уезде хорошую память.

«Сергей Осипович Лавров, землевладелец Самарского уезда, был заслуженный, почтенный земец, очень популярный и всеми уважаемый за свой практический здравый уклад мыслей, за многолетний служебный опыт и за свою собственную личность, привлекавшую всех своей радушной приветливостью и деловой доступностью», – писал о нем в своих воспоминаниях одноклассник Владимира Ульянова-Ленина по Симбирской гимназии, почетный гражданин Ставрополя и Самары, министр земледелия в правительстве императора Николая II Александр Николаевич Наумов.

Будучи членом Самарской губернской земской управы, Лавров сумел добиться выделения средств для строительства гавани, мощения улиц и устройства дамбы в Самаре. То есть сделал для губернии не меньше, чем сам А.Н. Наумов.

Вот ведь, на самом деле, если и стоит охранять Ставрополь как памятное место, то в связи с пребыванием здесь Наумова и Лавровых…

«Пока же с прискорбием констатирую: в отличие от Ставропольского района, у которого родословная в самом названии, Тольятти стесняется своего прошлого. Или, что еще хуже, осознанно дистанцируется от него, – писал я четыре года назад в сетевом журнале Relga. – И хочешь не хочешь – напрашивается крамольная мысль: может быть, в этом беспамятстве главная причина нынешнего упадка некогда процветающего города? Может, поэтому «феноменальная точка на карте России», как в свое время называли Тольятти, из яркой превратилась в едва заметную, которой можно легко пренебречь?»

Разве не так?

Сергей Мельник

_________________

* Александр Миров. Город святого креста имени итальянского коммуниста // Молодежный акцент. – 1991. – Февраль. – №2 (41). – с. 1.

** «Тольятти – феноменальная точка на карте России» – так называлась одна из публикаций.