Друг степей калмык: сто лет укоренения

Белый Старец (Цаган Эвген), гора Богдо, Астраханская область.

Вьются на ветру конские гривы, пылает костер, кипит в котле жирный соленый чай с молоком, тренькает домбра и несется над степью протяжная кочевая песнь…

Нет, это не репортаж из далекой экзотической страны. Мы по-прежнему на родных волжских берегах. Просто эту страничку из жизни Ставропольского района не слишком часто вспоминают. К большому сожалению.

Не самый лучший проект

Калмыки так и не стали еще одним «коренным народом» нашего края. Пожили здесь немногим больше ста лет и были выселены. Но за эти годы успели оставить след в истории.

О том, как калмыцкий тайша (глава племени) Баксадай-Доржи решил круто изменить жизнь своего народа, историками написано немало. Для новых российских подданных, новокрещенных калмыков, была построена крепость Ставрополь.

Но если родовая знать и получила какое-то преимущество от такого поворота, то рядовым калмыкам ничего светлого не досталось. Можно только догадываться, что пережили калмыцкие бедняки, которых вырвали из родных степей, заставили поклоняться чужому Богу, служить в кавалерии для чужого царя (лошадки и экипировка за свой счет, между прочим) и заниматься чуждым для них делом – земледелием.

Средств на «подъем» переселенцев не хватало. Основатель крепости Василий Никитич Татищев горестно вздыхал: «Множество безлошадных больных, особенно женщин, лежали на голой земле подле своих кибиток… болезненный и печальный вид их мужей и родных возбуждал в душе зрителя невольное сочувствие…».

С земледелием тоже не заладилось. И если зимой переселенцы еще как-то соглашались оставаться в поселениях (на реке Сускан, вдоль

дороги из Ставрополя в Симбирск, в селе Богоявленском (Курумоч), то летом они сдавали свои наделы в аренду местным хлебопашцам и отбывали в степи.

И тем более удивительно, с какой самоотверженностью калмыцкий полк участвовал в войне с Наполеоном 1812 года. Он с боями дошел до самого Парижа и даже участвовал в знаменитом параде победителей. Историки упоминают интересный факт: в 1813 году в битве при Лейпциге калмык Мукейген Монагов один взял в плен трех французских офицеров и 30 солдат, за что был награжден орденом Святой Анны III степени. О подробностях история умалчивает. В целом за ту военную кампанию калмыки получили 477 наград.

Впрочем, немного позже, во время Пугачевского восстания, такого единодушия не наблюдалось – одни калмыки примкнули к восставшим, другие оказались по другую сторону «баррикад». После разгрома пугачевцев в Ставрополе работала следственная комиссия. Начались массовые казни.

В 1842 году по приказу императора Николая Первого калмыки были выселены из Ставрополя в Оренбургские степи. Говорят, на прощание они слезли с коней и целовали землю, на которой их предки прожили больше века.

Калмыцкая кибитка. Макет. Автор Б.Ш. Болдырев

Дом построить? Не мужское дело

Все верно. У кочевников-калмыков сооружением жилья на стоянках занимались женщины. Легкую переносную юрту (в нашем крае она называлась кибиткой) три-четыре женщины могли собрать всего за пару часов. Сначала надо было установить по кругу длинные изогнутые шесты и скрепить их наверху, оставив небольшое отверстие. Затем прикрепить вместо стен складные решетки. Сверху все это сооружение покрывалось кошмами, которые привязывались веревками из конского волоса. Дом готов.

Внутри царил жесткий распорядок. Все, что находилось слева от входа, считалось мужской территорией: там хранились конская упряжь, шкуры, кровать. На женской половине держали кухонную утварь, ставили шкафчик для продуктов, деревянные ведра для воды и небольшой столик. На время трапезы столик выдвигали к середине кибитки. В центре кибитки располагался очаг, над которым на треножнике устанавливали котел. Пол застилали войлоком.

Конечно, осевшие близ Ставрополя калмыки постепенно отказывались от кибиток. Сначала жили в землянках и полуземлянках из сырых кирпичей, а затем оценили преимущества бревенчатых избушек. Для русской зимы – самое то.

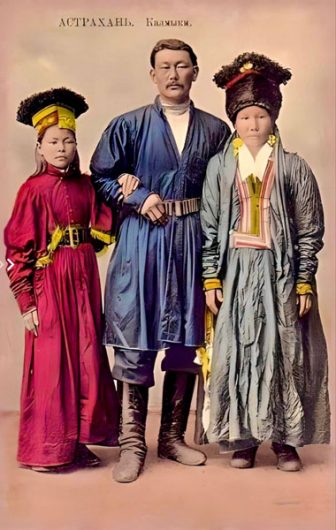

Кочевая жизнь сделала мужскую и женскую одежду похожей друг на друга. Мужчины-калмыки носили рубахи с длинными рукавами и круглыми воротами, синие или полосатые штаны. Сверху надевали бешмет, подпоясанный кожаным ремнем с серебряными бляхами, и верхние штаны, обычно суконные. По ремню можно было понять уровень дохода владельца. На голову – меховую шапку, похожую на папаху, или барашковую ушанку. Традиционная мужская обувь – сапоги с загнутыми носами, под которые зимой надевались войлочные чулки, а летом – холщовые портянки.

Женщины также предпочитали синие штаны и рубахи, но другого фасона: длинные, с открытыми воротами и разрезами до талии спереди. Поверх рубахи и штанов надевали узкий камзол, плотно обтягивающий фигуру. Головным убором женщин была маленькая шапочка, похожая на берет, с твердым обручем внизу. Когда девушка выходила замуж, она заплетала волосы в две косы и пропускала их через шелковые трубочки-накосники. Как и мужчины, калмычки носили кожаные сапоги.

И мужчины, и женщины любили украшения. Калмычки носили серьги, заколки, шпильки из драгоценных металлов и кости, с камнями и без. Мужская часть населения обходилась серьгой в левом ухе, кольцом и браслетом-амулетом.

Круглый год – Новый год

Иногда посетители нашего музея спрашивают: праздновали ли калмыки Новый год? И если да, то когда и как?

Иногда посетители нашего музея спрашивают: праздновали ли калмыки Новый год? И если да, то когда и как?

Вы удивитесь, но ответить на этот вопрос довольно сложно. Прежде всего потому, что непонятно, какой именно калмыцкий праздник можно отождествить с «новогодьем».

До крещения калмыки исповедовали буддизм (сейчас они к нему вернулись). В декабре они празднуют очень красивый праздник лампад – зул. Но это не встреча нового года, а день памяти основателя тибетской буддистской школы по имени Цонкалы. Отмечается он 25-го числа лунного месяца по буддистскому календарю. Зул принято отмечать в семейном кругу – наряжаются, дарят подарки, готовят праздничную еду, ходят в гости. Вечером зажигают лампады, все члены семьи ходят по кругу по часовой стрелке, молитвенно сложив руки, и шепотом обращаются к божеству долголетия. Затем все усаживаются за праздничный ужин, где обязательно подаются борцоки (изделия из теста наподобие пончиков или хвороста). Считается, что именно в этот день человек становится старше на один год. Вот как интересно получается: можно праздновать день рождения дважды в год, по фактической дате и в день памяти Цонкалы. Так что зул – это не Новый год, а «общекалмыцкий день рождения».

Далее по хронологии идет европейский Новый год (по григорианскому календарю). Современные калмыки в Элисте его сейчас с удовольствием празднуют вместе со всеми россиянами. Возможно, ставропольские калмыки тоже знали о таком празднике, поскольку он был введен Петром Первым еще в 1699 году. Но, конечно, вряд ли они наряжали елочку и водили хоровод.

А вот о весеннем празднике Цаган Сар («белый месяц») поговорим особо. Это древний монгольский праздник встречи весны, символ обновления природы, а с ней и человека. День надежды и добрых ожиданий. В этот праздник калмыки при встрече спрашивали: «Благополучно ли вышли из зимовки семья и скот?» Эти слова сопровождали традиционными жестами. Младший протягивал старшему обе руки, а тот подавал ему одну правую. Младший охватывал ее своими руками с двух сторон, и оба склоняли головы в небольшом поклоне. В этом жесте – и уважение, и обещание заботы, если понадобится. Старший мог подать обе руки. В этом случае двое делали совершенно одинаковые жесты, обхватывая правые руки друг друга. Этим жестом могли приветствовать равных.

Считалось, что в день встречи Белого месяца наступало избавление от всех грехов, накопленных в предыдущем году. Самый главный ритуал – сожжение черной пирамидки, символизирующей то самое накопленное зло. Можно ли считать этот праздник Новым годом? Однозначно сказать нельзя.

Между прочим, в Калмыкии есть, хотя и с большой натяжкой, свой «Дед Мороз». Зовут его Белый Старец (Цаган Эвген). Он воплощает мудрость, долголетие и благоденствие и, конечно, поздравлять детей не ходит – это они ходят к нему наравне со взрослыми. Изваяния Старца часто ставятся у входа в храмы.

Словом, совершенно неважно, когда праздновать начало Нового года. Ведь год – круглый, разве есть начало у круга?

Лидия Любославова, старший научный сотрудник Тольяттинского краеведческого музея