Золото у нас «дурацкое», а вот серебро настоящее

– Барин, гляди – я золото нашел!

Помещик осмотрел сросток блестящих кристаллов, лежащий на крестьянской ладони, и вздохнул:

– Дурак ты, Федька. Это не золото, а так, обманка.

Не все то золото, что блестит

Подобные ситуации на Самарской Луке повторялись не раз. И каждый раз «золотоискателей» накрывало жестокое разочарование. Что поделать, не богат наш край ни золотом, ни алмазами. Не водятся они в осадочных породах.

Есть только «золотая обманка», она же «золото дураков» – минерал пирит, или же серный колчедан. Его золотистые кристаллы действительно похожи на драгоценный металл, но материальной ценности никакой.

Название «пирит» означает «высекающий огонь» – камень действительно брызжет искрами при ударе. Практическая польза его равна нулю, он нигде не применяется – разве что серную кислоту можно получить, да и то невыгодно. Даже коллекционеры смотрят на пирит с опаской: в любой момент он может запустить химическую реакцию и выделить ту самую серную кислоту.

Если у вас в коллекции есть, скажем, распиленная раковина аммонита, красиво инкрустированная пиритом, кислота может ее полностью уничтожить. Чтобы остановить «пиритовую болезнь», знатоки пропитывают образцы глицерином, но о красивом блеске придется забыть.

Впрочем, эзотериков и любителей магии такая угроза не пугает. Они с удовольствием носят украшения с пиритом, твердо веря в его волшебные свойства.

Говорят, пирит придает человеку оптимизм, решительность, яркость и уверенность в себе. Долгому браку он якобы вернет страстность и добавит «огня» в отношения, а пожарных и саперов убережет от огня. Доказательств, правда, никто пока не предъявил.

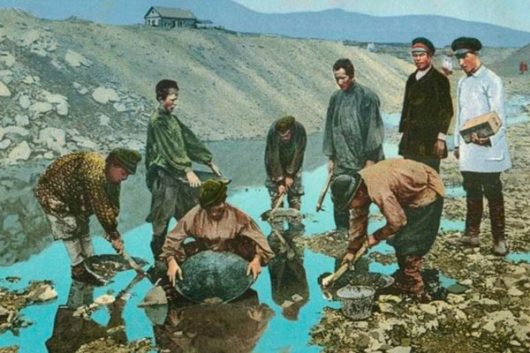

Промывка золота в Забайкалье. Фрагмент открытки.

«Желтый дьявол»: от магии к символу статуса

Человек начал украшать себя задолго до появления цивилизаций. Например, в марокканской пещере Бизмун археологи нашли бусины из ракушек, которым больше 150 тысяч лет. Это самые древние в мире украшения.

История украшений напрямую связана со становлением самого их носителя – человека. Пока палеоантроп не умел шлифовать самоцветы и плавить металл, он использовал только то, что было создано самой природой: дерево, камни, зубы и кости животных. В глазах мастера они были воплощением совершенства мира, его устройства и предназначения. Украшения изначально являлись оберегами или тайными знаками для членов одного племени (клана, общества).

Все изменилось с открытием золота. Красивый металл цвета солнца легко поддавался обработке и был долговечнее дерева и кости. Сочетая золото с драгоценными камнями, человек стал декорировать одежду, оружие и домашнюю утварь. Украшения стали не просто деталью костюма, но выражением престижа и богатства.

На протяжении истории золото добывали в самых разных уголках планеты. В частности, российская история золотодобычи началась в 1745 году, когда крестьянин Ерофей Марков нашел золотые крупинки близ озера Шарташ на Урале. На месте находки был открыт Берёзовский рудник.

Открывая новые земли, путешественники-первопроходцы сразу пытались определить, можно ли надеяться на добычу ископаемых. Если разведка сообщала о наличии драгоценных металлов, тут же начинался кавардак. Охваченные «золотой лихорадкой», толпы диких старателей съезжались к месторождениям, стараясь урвать свою порцию счастья.

Первый такой ажиотаж случился в Бразилии в 1693 году и продлился более ста лет. За это время там побывало около миллиона копателей.

В 1814 году русский инженер Лев Брусницын нашел месторождение золота в бассейне рек Берёзовка и Пышма.

Чуть позже началась воспетая Джеком Лондоном клондайкская «золотая лихорадка». Тогда старатель Роберт Хендерсон нашел золото в ручье Рэббит-Крик. Пик «лихорадки» наступил в 1897-1898-х годах. За полгода на Юкон уехали 100 000 старателей, но цели достигла от силы треть.

На рубеже XIX-XX веков первые поисковые экспедиции потянулись на Чукотку и Колыму…

Серебро на пьедестале драгоценных металлов всегда занимало второе место, но было намного популярнее золота. И красивый, и дешевле золота, и демократичнее, и целебные свойства в нем есть. Люди верили, что еда из серебряной посуды уменьшает риск заразиться какой-нибудь инфекцией. В военных походах с помощью серебряных сосудов пытались обеззаразить воду. А о том, что нечисть боится серебра больше огня, знали даже дети.

История добычи серебра началась еще 3 тысячи лет назад в Анатолии (территория современной Турции) – руды хватало на все Средиземноморье. Позже на арену выступили Афины, затем Испания. Испанские же конкистадоры обнаружили залежи белого металла в Боливии и Мексике, потом его нашли в Неваде. Новые месторождения стали открываться по всему миру.

В России первое серебро было выплавлено в июле 1687 года из руд Аргунского месторождения (Нерчинский горный округ). В 1701 году в Забайкалье был построен первый сереброплавильный завод.

В 1717 году найдены богатые запасы серебра на Алтае, его разрабатывали Демидовы. Новые точки продолжали открываться одна за другой.

В Волжском Ставрополье же серебро находили несколько иначе…

Сросток кристаллов пирита с александровского поля.

Только кладов мне не надо

Так что же получается – у нас на ставропольских землях нет своей «золотой истории»?

Есть, конечно, отчего же не быть. Например, при раскопках захоронений и городищ археологи находят не только останки людей и утварь, но и драгоценные украшения, монеты и прочие предметы роскоши. В фондах нашего музея тоже хранится несколько древних раритетов из цветного металла.

Или, скажем, клады. Сколько легенд сложено о сокровищах, зарытых в Жигулях разбойниками! И возникли они все-таки не на пустом месте. Через Поволжье проходит тысячелетний торговый путь из южных стран к северным. В таких регионах спокойствие обычно только снится. В опасных ситуациях обладателям материальных ценностей приходилось укрывать их до лучших времен, и далеко не всегда сокровища находил тот, кто прятал.

На протяжении нескольких столетий жители Ставропольского уезда натыкались на металлические серьги, кольца, монеты и даже котлы – правда, не золотые, а в основном серебряные, бронзовые и медные.

Но самые богатые клады были всё же серебряные.

Первая такая находка относится к 1856 году – была обнаружена почти сотня арабских средневековых монет. Позже клады находили в Мусорке, Рождествено, Бряндино, Александровке, Винновке, Белозерках и в самом уездном центре – Ставрополе.

Винновский клад, пожалуй, один из самых значительных. В 1908 году рабочие алебастрового завода, выламывая камень, нашли настоящие сокровища: разломанный серебряный браслет со сканью и более 400 арабских серебряных монет. Клад оценили и описали, а затем продали одному из местных помещиков – по тогдашним законам это разрешалось.

В 1917 году «Известия Археографической комиссии» писали, что на землях уезда был открыт клад из серебряных слитков и 941 арабской монеты.

После революции 1917 года дворянские и купеческие семейства массово покидали родные места. Брать в дорогу драгоценности и деньги было слишком опасно, поэтому их прятали по укромным местам в надежде вернуться. Но вернуться не получилось, и фамильные украшения достались представителям новой власти. Еще долго местные романтики пересказывали друг другу байки про буржуйские и церковные тайники.

К настоящему времени «кладоискательская лихорадка» все же поутихла, но краеведы помнят случай, когда некий гражданин, наслушавшись баек, в течение целого лета старательно раскапывал дерн на горе Лепешке. Сокровищ не нашел, но попал в фигуранты уголовного дела. Дальнейший его след теряется.

Лидия Любославова, старший научный сотрудник Тольяттинского краеведческого музея

Иллюстрации предоставлены автором