Крепок корнями: история Ставропольского района

«Прошлое всегда продолжает жить и действовать, поскольку история дана нам не извне, а изнутри», – писал Николай Бердяев. Непонимание этой простой истины порой действительно заметно тормозит. Говорим ли мы о личностном росте или о темпах экономического развития – без глубокого погружения в «пройденное», без обращения к увлекательному учебнику истории не обойтись.

Ставропольский район настолько погружен в прошлое, его стержневой корень так глубоко проник в исторические (точнее даже, историко-культурные) пласты, что можно только гордиться такой «родословной».

90 лет с момента основания Ставропольского района как административной единицы – срок исторически короткий, сомасштабный человеческой жизни. Но понятно, что, как бы каждый конкретный человек ни определял свою роль в истории, жизнь началась не с нас – не нами и закончится. Так и с историей земли Ставропольской.

Предыстория

Сегодня трудно представить, что еще каких-то четыре-пять столетий назад там, где сегодня колосятся безбрежные ставропольские пшеничные поля, была целина. На протяжении тысячелетий огромные степные территории между Волгой и Уралом являлись перекрестком миграций и великих переселений народов из Азии в Европу. Cарматы, гунны, хазары поили коней волжской водой. Многовековая история воинственного Хазарского каганата разворачивалась на берегах великой реки. А владения Волжской Булгарии простирались от Среднего Поволжья до отрогов Уральских гор. Раскопки построенного булгарами и уничтоженного Золотой Ордой Муромского городка близ современного ставропольского села Валы дали немало поразительных открытий. Очевидно: именно древние волжские булгары – скотоводы, земледельцы, ремесленники и торговцы – уже во времена раннего Средневековья сформировали в восприятии европейцев образ далекой Волги как великой водной артерии, трансъевропейской торговой магистрали, соединяющей народы Европы и Азии.

«Народы, населявшие огромный материк между морями Балтийским и Каспийским, были необходимым звеном в торговле Каспия и Балтики, посредниками между мусульманским востоком и европейским западом, корысть соединяла на берегах Волги и смуглявого аравитянина, и белокурых обитателей севера, и подданных халифата с языческими норманнами, славянами и чудью», – писал в XIX веке нумизмат Павел Савельев.

Как справедливо отмечалось историками в связи с празднованием тысячелетия Казани, Великий Волжский путь «оказал существенное влияние на формирование тесных контактов между западноевропейской, славянской, тюркской культурами, содействовал плодотворным контактам и взаимосвязям между народами на значительной части Евразийского континента… способствовал созданию единого экономического и культурного пространства в эпоху средневековья на огромной территории от Скандинавии до Ближнего Востока. Эти связи были настолько интенсивными, что у некоторых арабских географов сформировалось представление, будто Балтийское и Черное моря непосредственно соединены морским проливом».

В 1561 году, после присоединения к России Казани и Астрахани, хан Ногайской Орды был вынужден признать себя «со всеми ногаями» подданным русского царя. Поволжье навсегда вошло в состав России. Распространив свое влияние до Каспия и Приазовья, русские навеки закрепили образ Волги как великой русской реки. Именно так воспринимали ее первые европейские дипломаты и путешественники, побывавшие здесь во второй половине XVI – начале XVII века: англичанин Энтони Дженкинсон, немец Адам Олеарий, голландцы Ян Янсен Стрейс и Корнилий де-Бруин.

«Подрайская землица», как называли вошедшие в XVI веке в состав России территории Поволжья, – огромная часть материка с тучными черноземами, несметными лесами (в том числе богатыми липой, источником наиболее ценного экспортного товара – меда и воска) и рыбными промыслами – требовала скорейшего хозяйственного освоения. Оно растянулось на столетия.

Рыбные богатства Волги издавна манили русских людей. Московские рыболовы появились на Средней и Нижней Волге уже в XIV–XV веках. В «Казанской истории» упоминаются события 1521 года, когда казанский хан Шигалей бежал в Москву, «…ведуща с собой болши 10000 рыболовов московских, ловящих рыбу на Волге под горами Девичьими и до Змиева камени и до Увека (примерно от Жигулей до Саратова), за тысячу верст от Казани заехавше, тамо живяху все лето, на Девичьих водах ловяху рыбу и в осень возвращахуся на Русь, наловившися и обогатевши».

Однако широкомасштабное развитие промыслового рыболовства на Средней и Нижней Волге началось только во второй половине XVI – начале XVII века.

Изобилие в Волге рыбы: осетра, белуги, семги, белорыбицы, стерляди, не говоря уже о менее ценных породах – и низкие цены на рыбу поражали иноземцев. Вот как писал в своей книге «Описание путешествия в Московию и через Московию и Персию и обратно», изданной в 1647 году, немец Адам Олеарий: «Русские, путешествующие ради дел своих по Волге от города к городу, обыкновенно тащат за собою на тонком канате удочку, к которой прикреплена железная, покрытая толстым слоем олова пластинка в форме рыбы, длиною с ладонь, а то и короче. Когда удочка эта тащится по воде, то, ввиду ширины своей, пластинка по временам поворачивается и бывает похожа на играющую рыбу; на такую удочку удается им за время поездки наловить больше, чем они могут съесть, так как Волга очень богата всякого рода рыбами. Таким образом русские, если только у них имеется при себе хлеб, находят по пути достаточно провизии для путешествия. Ввиду многих своих постных дней… они привыкли питаться скорее рыбою, чем мясом».

Издревле очень привлекательной для освоения была Самарская Лука. Волга у Жигулей издавна стала источником стратегического продукта – соли, которая добывалась на территории так называемого Надеинского Усолья, пожалованного в 1631-1632 годах ярославскому предпринимателю Надее Светешникову. Соляные варницы, на которых вываривалось до 35-36 тысяч пудов соли в год, были построены на реке Усолке и около Куньей Воложки. К началу XVIII века и соляные, и рыбные промыслы принадлежали в основном крупным монастырям: Новодевичьему, Троицко-Свияжскому, Савво-Сторожевскому и другим, поставлявшим на отечественные ярмарки, а затем и на экспорт несметное количество икры, балыков, копчений и прочих рыбных лакомств…

«Взять» все эти богатства было непросто. Государственные интересы столкнулись в Поволжье с интересами всевозможной «вольницы»: кочевников, привыкших считать эти земли своими, беглых крестьян, объединившихся в ватаги вольных людей – казаков (кстати, не только бывших грозой для торговых караванов купцов и бояр, но и служивших для русских сел и городов заслоном от разбойничьих набегов кочевников).

Для того чтобы защитить рубежи страны на востоке и гарантировать безопасность переселенцев от всевозможных нашествий, в важнейших стратегических пунктах Поволжья началось строительство крепостей: в 1558 году был заложен Царицын, в 1586 году – Самара, в 1590 году – Саратов, ставшие надежными бастионами России на всем юго-востоке.

Местное нерусское население было превращено в государственных (ясашных) крестьян. Учитывая непрочность своих позиций в Поволжье, Иван Грозный указывал воеводам: «К татарам и чувашам, и черемисам, и ко всяким иноземцам ласку и привет держати и во всех делах татар, чуваш и черемису для своей корысти отнюдь не жесточити, приставы смотрети и беречи накрепко… при сборе налогов обид и тесноты никакой не делать…»

Монастыри переводили крестьян из внутренних районов России на огромные угодья в Поволжье, полученные от царя. Также поступали бояре и дворяне, которые торопились захватить пустующие земли. На привольные просторы Поволжья переселялись по собственному почину и государственные крестьяне. Начиная с 70-х годов XVI века здесь одно за другим возникали поселения. Переселенцы занимались земледелием, огородничеством, животноводством, промыслами, различными ремеслами, строили избы, мастерили предметы домашнего и хозяйственного обихода, выделывали овчины, ткали грубые шерстяные ткани, плели лапти.

Однако, как отмечал Олеарий («Описание путешествия в Московию и через Московию и Персию и обратно», 1647; русск. изд. 1906), даже в тридцатые годы XVII века ниже Казани «на Волге находится много плодородных мест, но, ради казаков и разбойников, встречающихся здесь местами, тут очень мало деревень и немного живет людей», а начиная с Тетюш «вплоть до конца Волги уже не видно ни одной деревни».

Уже тогда особенно славились разбойниками Жигули и огибающий их приток Волги река Уса, где вскоре развернулись события под предводительством Степана Разина. Не случайно самарские воеводы были вынуждены каждое лето посылать на переволоку между Волгой и Усой вооруженные отряды.

Калмыцкая страница

Как писал выдающийся географ и экономист, первый русский член-корреспондент Академии наук Петр Рычков, «знатен был для убежища волжских разбойников» и проток Волги напротив устья Усы, называемый Куньей Воложкой, на берегу которого в конце 30-х годов XVIII столетия основали крепость Ставрополь. Строили город как столицу крещеных калмыков, принявших российское подданство. Среди стратегических задач, возложенных на первопоселенцев, была защита государства от кочевников – в том числе тех же калмыков, не принявших православие, и башкир, и разбойников.

Подобрать подходящее «пристойное и крепкое» место для строительства столицы крещеных калмыков императрица поручила начальнику Оренбургской экспедиции Ивану Кириллову, занимавшемуся освоением Заволжского края и постройкой крепостей. С его смертью в том же 1737 году поручение перешло его преемнику, выдающемуся историку и дипломату Василию Татищеву. Василий Никитич понимал, что от места постройки напрямую зависят перспективы развития торговли и промышленности, а значит, жизнь будущего города. Поэтому лично предпринял поездку по Волге. Именно он определил место для постройки крепости на луговой стороне Волги, «при протоке ея Куньей Воложки, против Жигулевских гор, где кругом вниз и вверх довольно лугов и сенных покосов». О чем сообщил в своем донесении в Петербург от 24 сентября – и получил поручение приступить к строительству пока еще безымянного города.

Первым делом построили дома для княгини, коменданта и архимандрита Никодима Ланкевича, для чиновников, здания архива, канцелярии, провиантские магазины и амбары. И конечно, деревянную церковь, получившую при освящении название Троицкой.

К концу лета 1738 года, когда крепость была в основном построена, 700 семейств астраханских и донских крещеных калмыков, в кибитках, с походной церковью, в сопровождении конвоя из солдат и казаков прибыли в урочище Кунья Воложка.

Тогда же из Самары прибыла княгиня Тайшина со своими зайсангами.

В мае 1739 года Сенатом был утвержден вариант, предложенный генерал-майором Львом Соймоновым и комендантом крепости Андреем Змеевым, – она получила название Ставрополь, «Город святого креста». Это имя город гордо нес более двух столетий.

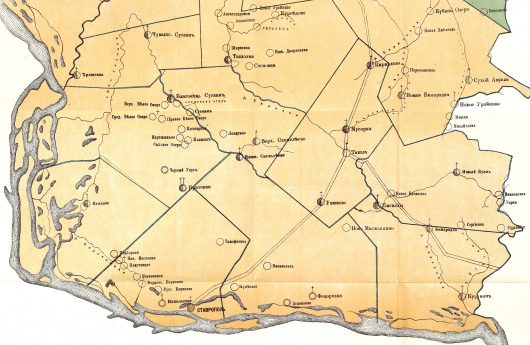

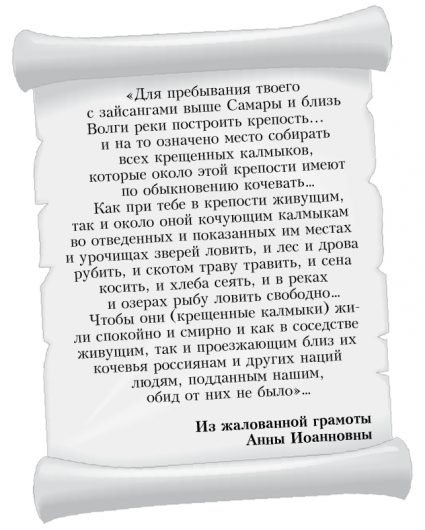

Ставропольским калмыкам были отведены под кочевья обширные земли между реками Сок, Кондурча и Черемшан. Ставропольская провинция – так называли эти места в то время. Рядом с калмыцкими улусами было решено поселить государственных русских, чувашских, мордовских, татарских крестьян. Наделы давались чересполосно: правительство надеялось, что такое соседство поможет кочевникам усвоить навыки земледелия и перейти к оседлому образу жизни. Вблизи мест калмыцких зимовий располагались села и слободы хлебопашцев: Тенеево, Чекалино, Кандабулак, Калмыцкая Сахча (или Верхнее Якушкино), Кобельма (современное село Калиновка), Раковка, Курумоч, Ягодное (некогда Воскресенская слобода), Верхний и Чувашский Сускан, Красный Яр, Кошки (некогда Преображенская слобода) и другие.

Режим экономического благоприятствования, говоря современным языком, был предоставлен и русским купцам, изъявившим желание поселиться в Ставрополе. Первыми, вслед за комендантом ставропольской крепости Андреем Змеевым, сюда потянулись купцы казанские, а затем и из других мест. По указу от 6 июня 1741 года в Ставрополе поселили разночинцев из вотчины Новодевичьего монастыря – из современного села Новодевичье.

При этом Змееву вновь предписывалось «иметь особливое попечение, чтобы от калмык русским людям… никаких обид, грабительств и утеснений не было, равномерно же и русские и прочие иноверцы… калмык ничем не обижали».

Конечно, глупо было бы считать первопоселенцами «ставропольской провинции» (и чуть ли не нашими общими прародителями) одних только калмыков. Понятие «коренное население» применимо к закоренелым кочевникам примерно так же, как понятие «историческая родина» к буйному степному ветру.

Корни ветра – в чистом поле. Там же и корни калмыков. Веками им не нужно было иного удела, кроме как мирно пасти скот на огромных пространствах от Монголии до Дона, «отстегивая» лишь своим феодалам-зайсангам.

Обратившись к этой странице ставропольской истории, выяснил я, что была, оказывается, такая наука – калмыковедение. Воспрянув уже после смерти «отца народов», историки-калмыковеды немало потрудились в поиске своих национальных корней и доказательств того, что во времена не столь отдаленные кочевой народ с легким сердцем распрощался с проклятым феодальным прошлым (одно их участие в Пугачевском бунте чего стоит!) и, сбросив оковы, внес неоценимую лепту в общенародное социалистическое счастье.

Немало гневных страниц в исследованиях отдано ставропольскому периоду – вопреки официальной-официозной подаче большинства тольяттинских краеведов, одной из самых трагических страниц в их дореволюционной истории.

Вот что, например, пишет об этом в книге «Участие калмыков в крестьянской войне под руководством Е.И. Пугачева (1773-1775 гг.)» (Элиста, 1971) патриарх калмыковедения

Т. Беликов:

«Страшное зрелище представляли собой эти люди, гонимые нуждою с родных степей в неизвестные для них края… По прибытии на место каждой семье вновь было выдано столько же денег, сколько они получили при крещении, а также «на первый случай по одному четвертаку муки и по одному гарнцу крупы на человека в месяц»…

Свидетельство бедственного положения рядовых ставропольских калмыков оставил и сам Татищев, прибывший в урочище Кунья Воложка в середине октября 1738 года. Увидев состояние будущих жителей «столицы», он пришел в ужас: «Множество безлошадных больных, особенно женщин, лежали на голой земле подле своих кибиток… болезненный и печальный вид их мужей и родных возбуждал в душе зрителя невольное сочувствие…».

Приобщить кочевников к земледелию «в калмыцкой степи» оказалось делом крайне сложным (благо пастбищ для тех, у кого хватало скота, было вволю).

А на приличные казенные суммы для «полного пансиона» переселенцев калмыцкой княгине, да и самому Василию Татищеву рассчитывать не приходилось. Да и впоследствии, когда обоих не стало, пособиями калмыков правительство не очень-то баловало. На государевой же службе – охране силами Ставропольского калмыцкого казачьего войска Закамской укрепленной линии – использовало вполне. Заслуги калмыков (и не только ставропольских) в защите границ Российского государства от кочевников, а затем и в разгроме армии Наполеона и в самом деле неоценимы…

«Брошенная в чужие края, оторванная от привычной обстановки и родственников, лишенная средств к существованию, подавляющая часть ставропольских калмыков была обречена на голодную смерть», – пишет калмыцкий историк. И приводит цифры «исключительно высокой смертности», явно расходящиеся с реальной картиной и здравым смыслом: в один из годов среди сравнительно немногочисленного калмыцкого населения Ставропольского уезда умерло 295 человек, при этом родилось 515. «Оренбургская губернская канцелярия, занимавшаяся специально обследованием жизни ставропольских калмыков, вынуждена была признать, что тяжелые материальные условия проживания были причиной исчезновения целых фамилий калмыков, некогда проживавших в г. Ставрополе и его окрестностях»…

Что спорить, калмыкам здесь и в самом деле пришлось несладко. Но сто с небольшим лет пребывания в наших местах (в 1842-м по указу Николая I им вернули родные степные просторы) не прошли даром: если верить преданию, уезжая, калмыки целовали ставропольскую землю.

Множество калмыцких топонимов мы находим на карте Ставропольского уезда, составленной через сорок с лишним лет после их последнего великого «кочевья».

(Продолжение следует)

Сергей Мельник