Месторождение Александра Губанова

На днях российские нефтяники отметят 80 лет «второго Баку в Жигулях» – воистину исторического события, которое по праву вошло во все учебники.

В 1943 году Ставропольская нефтеразведка (с 1945 года – трест «Ставропольнефть») обнаружила в Жигулевских горах несметные запасы «черного золота», а 9 июня 1944-го на скважине №41 в Яблоневом Овраге впервые в Советском Союзе забил фонтан девонской нефти, и вскоре нефтепромысел заработал в полную силу. Последовали награды. И мало кто из ставропольчан знает, что одним из тех, кому страна обязана и этой, и многими другими победами на нефтяных фронтах, был наш земляк Александр Губанов, удостоенный самой престижной в свое время Ленинской премии за значительный вклад в теорию и практику разработки нефтяных месторождений.

Место рождения – Ташелка

Ни в одной энциклопедии по сей день не указано, где родился выдающийся советский ученый-нефтяник Александр Иванович Губанов. А между тем он уроженец села Ташелка Ставропольского района Самарской губернии.

Сам я узнал о нем – еще одном самородке, коими богата земля ставропольская, – семь лет назад, когда собирал материал для книги о легендарном председателе ставропольского колхоза «Правда», Герое Социалистического Труда Николае Макарове. Они с Губановым были друзьями. Дружба этих двух удивительно крепких и цельных людей сохранилась на десятилетия, до последних дней (Александр Иванович часто гостил у Николая Михайловича в Соколках – Верхнем Санчелеево, а в 1984 году проводил его в последний путь). И история их взаимоотношений – лишнее подтверждение того, как правы древние: подобное притягивает подобное…

Историю эту рассказала мне инициатор создания книги – племянница Макарова, уроженка ставропольского поселка Сокол, старейшая тольяттинская учительница Олимпиада Фёклина (см. очерк «Простое счастье Олимпиады Евгеньевны» в «Ставрополе-на-Волге» от 6 сентября 2022 г.).

– Александр Губанов приходится мне двоюродным братом – он сын моей тети по матери Александры Максимовны Родионовой, в замужестве Губановой. В 1931 году «тетя Саня», как ее звали в семье Родионовых, и Иван Дмитриевич Губанов были «раскулачены» и высланы на спецпоселение в Казахстан*. Саша избежал ареста и высылки…

Одному богу известно (никто ведь свечку не держал), как ему, сыну ссыльнопоселенцев-лишенцев, удалось избежать всего того, чего вдоволь нахлебались неисправимые деревенские трудяги-пахари, которых Сталин решил ликвидировать как класс. В 1930-е годы Александр Губанов в Самаре: учится на физико-математическом факультете Куйбышевского педагогического института, работает в научно-исследовательской лаборатории.

«У советской власти длинная рука»

– пелось в одной популярной некогда песне. Так оно и было. В числе «классовых врагов» оказались и дед Олимпиады Евгеньевны и Александра Губанова, родитель их матерей Максим Павлович Родионов (1870–1953) – крепкий ташелкский крестьянин и прирожденный бунтарь. Еще в царское время он был сослан в Архангельскую губернию за активное участие в событиях первой русской революции. Как отмечают исследователи «царской каторги и ссылки»**, на поселении он находился в 1906–1908 годах «за подстрекательство крестьян».

– Персональная пенсия у него была за эту революцию 23 рубля, – рассказывает Олимпиада Евгеньевна. – Уже при советской власти дедушка был делегатом Первого съезда рабочих и крестьянских депутатов и в годы коллективизации с Михаилом Ивановичем Калининым ездил по нашей области. Сам он отказался вступать в колхоз (ему уже под шестьдесят было, да и много чего повидал и нахлебался, видать), и его за это сослали в ту же Архангельскую область. Там он пробыл несколько лет, потом привезли его оттуда в родное село воровским путем, по чужому паспорту…

Семейное предание гласит: одним из «похитителей» родного деда был Александр Губанов, будущий лауреат Ленинской премии…

Но и на этом, заметим, история человека, который по всем параметрам подходит под классический советский стереотип «борца за народное счастье», не закончилась. По словам Олимпиады Евгеньевны, дед вновь построил дом, обзавелся хозяйством – и вновь до него дотянулась «длинная рука» народной власти.

– Он снова уехал, спрятался. В первый раз я увидела только в 1949 году, когда ему было уже под восемьдесят. До сих пор как перед глазами: такие синие глаза, такое одухотворенное лицо, такая сила!

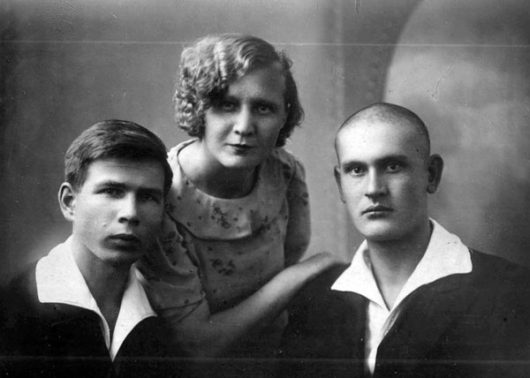

Александр Губанов с женой Клавдией и Николай Макаров.

Куйбышев, 25 августа 1938 года

И вот пришел рабочий класс…

В последнем, 1955 года, издании раритетной книги краеведческих очерков Михаила Емельянова «Самарская Лука и Жигули» читаем, как много «рытвин и ухабов» лежало на пути тех, кто еще со времен первых русских академиков Палласа и Лепёхина пытался отыскать в наших краях нефть. По его сведениям, «Орлов-Давыдов откупался большими штрафами, не разрешая вести разведочные работы на нефть в Жигулевских горах», а Нобель «платил изрядные деньги крестьянам», чтобы сельские сообщества запрещали ведение горных работ на своих землях. И потому веками «нефть лежала в глубоких недрах земли, ожидая настоящего хозяина – рабочий класс», – констатирует краевед.

Правда, врагов у «настоящего хозяина» не поубавилось: на смену Орлову-Давыдову и Нобелю пришли гражданская война, голод и разруха. И первые скважины на Самарской Луке, в районе Сызрани и в Яблоневом Овраге, были заложены в 1931 году, и только в конце 1933 – начале 1934-го в них была обнаружена нефть, продолжает экскурс в историю Емельянов.

Конечно, как везде, и в этом деле не обошлось без «руководящей и направляющей». В августе 1940 года на нефтепромысел в Яблоневом Овраге было откомандировано 25 коммунистов из Ставрополя и сел района, – читаем в статье «Нефть Жигулей» (тольяттинская газета «За коммунизм», 3 сентября 1969 г.). В том числе Александр Агафонов, который в 1939 году трудился секретарем Ставропольского райкома ВКП(б), а в начале сороковых – парторгом Ставропольской нефтеразведки.

– Настало лето грозного 1941 года, – вспоминал он. – Полчища фашистского зверья вторглись в нашу страну. Над Родиной нависла серьезная опасность. Гитлеровцы оккупировали Северный Кавказ, рвались к Баку. Нефть Урало-Волжского района приобрела особое значение. Это было трудное время. Лучшие нефтяники ушли на фронт. Бригады нефтеразведчиков, нефтедобытчиков пришлось комплектовать из женщин. (О том, что на нефтепромыслах в Жигулях работали военнопленные, до последнего времени не писали. – Прим. ред.)

И горы сдались. В июне 1944-го за первые же сутки скважина в Яблоневом Овраге дала 500 тонн «большой девонской нефти…»

Не девоном единым

Рабочий класс за жигулевскую нефть страна отблагодарила госпремиями, звездами Героев Соцтруда, орденами. Досталось и «трудовой интеллигенции», к которой, по тогдашним критериям, относился герой этой публикации Александр Губанов. В 1966 году группе самарских ученых, и ему в том числе, была вручена Ленинская премия. Уникальная методика нефтедобычи, придуманная и успешно внедренная ими, сначала на просторах нашего региона, а затем и по всей стране позволила освоить несметные нефтяные запасы Западной Сибири и вывести Советский Союз на позиции одной из ведущих энергетических держав…

Вот только именем другого знаменитого нефтяника, первого директора треста «Ставропольнефть» Виктора Муравленко», который получал Ленинскую премию вместе с нашим земляком, назван целый город, а топонима Губанова до сих пор нет. Нет даже улицы его имени в родной Ташелке. Может, только пока?

Сергей Мельник

Фото из семейного архива Олимпиады Евгеньевны Фёклиной

—

Александр Иванович Губанов (1911, с. Ташелка Ставропольского уезда Самарской губ. – 24 октября 1989) – геолог-нефтяник, инженер, кандидат технических наук. Лауреат Ленинской премии 1966 года в области техники за научное обоснование и практическое внедрение блоковых систем разработки нефтяных месторождений Куйбышевской области. Лауреат премии им. академика И.М. Губкина за выдающиеся научные работы в области геологии нефти и газа. Почетный нефтяник.

В 1937-1938 гг. работал в центральной научно-исследовательской лаборатории треста «Сызраньнефть». С 1942 года – инженер-геофизик Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного института (ВНИГРИ), с 1943-го – заместитель заведующего, зав. научно-исследовательской лабораторией Куйбышевнефтекомбината. В 1946-1989 гг. – в институте «Гипровостокнефть»: заведующий лабораторией исследования пласта, с 1961 года – зав. отделом разработки нефтяных месторождений и нефтепромысловой геологии. Член Центральной комиссии по разработке месторождений полезных ископаемых.